施工保守編<その1>

04_光ファイバセンサシステム特有の理解すべき概念

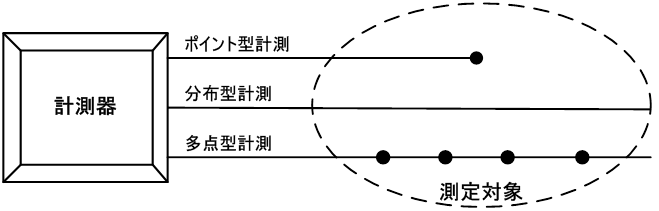

光ファイバセンサシステムには、分布型、多点型やポイント型計測技術があります。

図1 光ファイバセンサシステムの計測技術概念

ポイント型計測の場合(たとえば、干渉型センサ)では光ファイバ自体がセンサではありませんが、計測対象の変状と連動する光学的な変化を検出手段としていますので、その変化を伝送する光ファイバケーブルの施工に留意する必要があります。なぜなら、光通信の場合は特定の波長の光信号の伝送ですが、光ファイバセンサシステムの場合は光そのものの特性の変化(波長、偏波、位相、有り無し、強度など)を伝送しなければならないからです。

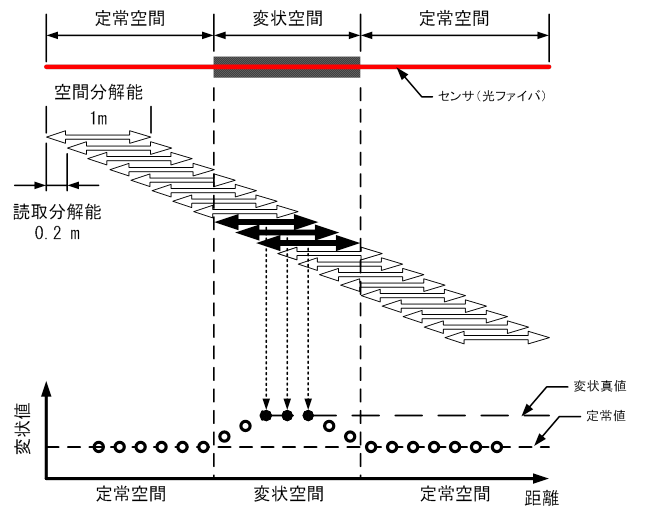

分布型測定の場合(たとえばROTDR)では光ファイバ自体がセンサです。計測器は空間分解能の間の平均的変状を測定します。読取分解能とは空間分解能の平均値の値(移動平均的変状)であり、表示(出力)されるデータの距離方向の間隔を意味します。したがって、図2において測定値が真の値を示すためには、変状区間に空間分解能1 m(読取分解能0.2 m)の区間が100%収まっている必要があります。空間分解能を越える変状空間であれば、変状真値を示します。

図2 空間分解能と読取り分解能

多点型計測の場合(たとえば、FBG)では光ファイバに加工を施し、その部分をセンサとします。1本の光ファイバに多数点の加工が適用できます。加工内容を変化させ異なるセンサとして適用します。あらかじめどのセンサをどこに設置したかを把握しておき多数点の計測を可能にします。

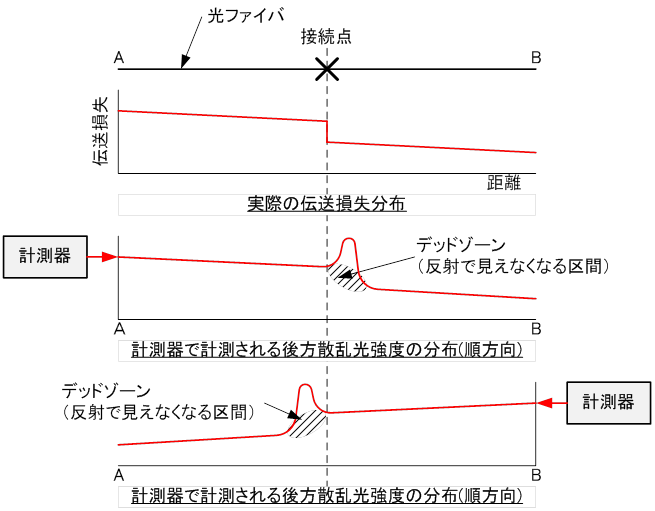

【デッドゾーンについて】(3-2-1項参照)

光ファイバに接続点(コネクタ、融着など)があると、外乱として反射光が発生する場合があります。OTDR、ROTDRやBOTDRでは後方散乱光を検出手段として利用し、時間軸上でのサンプリングにより位置を特定しています。計測器では戻ってきた後方散乱光をPD(フォトダイオ-ド)でO/E変換して電気的に処理して計測値としています。図3に示すように、PDに強い光が入ると、一時的に計測不能な区間が発生します。この区間をデッドゾーンと言います。計測器と光ファイバの接続点でも同様な現象が生じます。光ファイバが短いと、光ファイバの終端での反射光によっても生じる場合があります。計測器メーカーはこのデッドゾーンを低減すべく改善を図っていますが完全ではありません。光ファイバセンサを適用する場合はこの課題を無視できません。その対策を以下に示します。

① 光ファイバの接続には、なるべく融着接続を採用する。

② 施工技術やコスト的に融着作業ができない場合は反射光を低減できるコネクタ(特にフェル-ル研磨形式)を採用する。

③ 光ファイバの終端で無反射処理をする。

④ デッドゾーンに相当する長さを超える光ファイバをデッドゾーンの発生箇所に余裕として貯線する。

⑤ 順方向でのデッドゾーンを逆方向から計測する(図3を参照)。 A方向から計測すると、接続点以降のB方向側にデッドゾーンが生じる。逆のB方向からは、このデッドゾーンの終端である接続点まで計測できA側にデッドゾーンが生じる。両方向からの計測値を一体化することにより、デッドゾーンを回避できる。あらかじめ、光回路をループ化しておけば、計測器を移動する必要はない。

⑥ 計測器メーカーとデッドゾーンに関する共通認識を得られるように協議する。

図3 デッドゾーンの概念